カミカワークプロデューサーダイアリー

「ワクワクするか?」で選んだ協力隊。

自由な木育で夢を描く

2025.4.25 UP

こんにちは! KAMIKAWORKリポーターとして2週間上川町に滞在した上田華楠です。私はこの2週間でアカデミックプロデューサーとして活動されている佐藤幸希さんに密着しました。

佐藤さんは教育・林業関係のイベントや、未就学児・小学校低学年向けの造形教室の運営をはじめとする活動をされています。

木と人との繋がりを重視する「木育」に力を入れ、ゆくゆくは教育機関で実施することを目指しているそうです。

佐藤さんの仕事や生き方の魅力、私の中で起きた変化についてまとめました。

評価のない表現を。新鮮な「アトリエ」

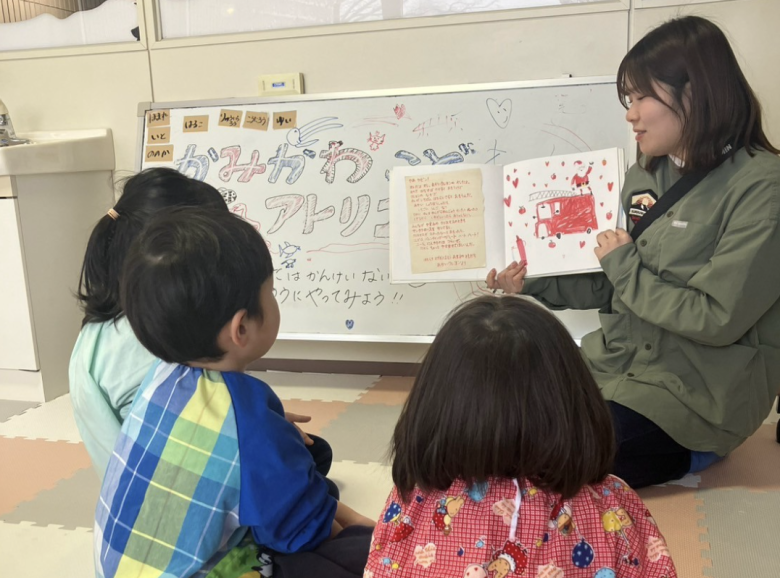

佐藤さんが始めた公民館講座に、子ども向け造形教室「かみかわこどもアトリエ」があります。これは「絵に苦手意識を持っている子どもにも、表現の楽しさを体験・再認識してほしい」という思いから企画されたもので、私も補助に入りました。

当日は小学校低学年の子どもたちと、にじみ絵を楽しみました。久々に私もやってみましたが、「自由に描いても良いよ」と言われる難しさを実感。ついつい自分の中で何かテーマを決めて描いてしまう、普通の絵の具では出せないものを描きたい、そのためには何を描こうか……。頭で考え、悩んでしまいます。

しかし子どもたちは何の迷いもなく楽しそうに、ただ描きたいものを描き始めました。その純粋な自由さがとても新鮮で、そういったことができなくなったのは中学高校と美術で評価されてきたからだろうなと振り返りました。芸術で優劣を決められてたまるかと思いながらも、当時は結局、成績や評価を気にしながら描いていたのだろうなと。それだけに、「こどもアトリエ」のように上手い下手関係なく表現できる環境は、子どもたちにとって良い場になっているのだろうなと感じました。

子どもの「こうしたい」という声に、佐藤さんは「どうすればできるだろう?」と伝えたり、水浸しになっても止めずに描かせていたりと、自分たちで考えさせる環境を作っていたのが印象的でした。これが自由な雰囲気を出しているのだろうなと。自分は「こうしてみたら?」と言いたくなったり、思わず止めたくなってしまったりしてしまいましたが、それをしない大切さ、ただの指導ではなく自由な表現を尊重する環境の重要性に気付けました。

自由な発想と積極的な関わり方に驚くばかり

別の日には、1泊2日でインフィニティ国際学院中等部(※)6名との「地域クエスト」に参加しました。スキーや温泉、氷瀑まつり等を目的に冬の層雲峡に訪れる観光客に、層雲峡の新しい楽しみ方を伝えるカードを作るというのが最終ゴールです。冬の層雲峡での楽しみ方を自分たちで考え出し、実際に試し、カードを作ることにチャレンジしました。

生徒たちの発想力と柔軟性には驚くばかりでした。どんどんとアイディアが生まれてくるのです。そして他の人のアイディアを否定せず受け入れている雰囲気は、安心感があり、心地良いものでした。

一方で、だからこそ甘えてしまう部分と言うのか、皆から少し離れた場所にいても若干許されてしまうような場面もありました。それに対して佐藤さんは積極的に「やってきなよ」と声をかけているのが印象的でした。なかなか参加しようとしない生徒に何度も促し、場面が変わっても声をかけていました。根気強く向き合うのはなかなかできることではありません。それに行動を期待すればするほど、相手が変わらなかったときのダメージが大きくなるでしょうから、佐藤さんの関わり方は「すごい」の一言でした。

佐藤さんは「関わっていく中で子どもたちがどんどんキラキラした目に変わっていく様子を見ることが嬉しい」と話してくれました。不特定多数の人に大きな働きかけをする方法もあると思いますが、佐藤さんはある程度の関係性を持った特定の人に関わることにいっそう価値を見出しているのではないかなと思えました。関係が深い方がお互いの理解は深まるし、与え合う影響も強くなります。その関係性を築くまで、そして維持するにはエネルギーが必要ですが、佐藤さんはその過程を楽しんでいるようでした。

※インフィニティ国際学院中等部:上川町にメインキャンパスを置く、私立の全寮制オルタナティブスクール

多様な意見が交差する中、対話で学び続ける

私は大学のキャンパスを市民や高校生に案内し、ツアーを行う団体に属しています。事前準備の大切さは理解しているつもりでしたが、今回のインターンシップで、より深くその重要性について考えることになりました。

例えば「かみかわ子どもアトリエ」では、題材を決めた後、実際に佐藤さん自身で試した上で、再び考えるということを繰り返していました。地域クエストの屋外活動も、目的達成に適した場所なのか下見した後に、決定していました。

また、旭川などの家具職人らがどんな場所で木が生まれ育ったか、どういう工程で家具に生まれ変わっているかを知るツアーの企画運営も、佐藤さんは実行委員として担っていました。森の中に入るプランでしたが、天候などによって対応が変わってくるため、それらを想定して他のプランも考える必要がありました。

準備の大変さはただ単に時間がかかるというだけではなく、そこに関わる人々の多様な意見や考えが積み重なっていくからこそ生まれるものだと感じています。個々のこだわりやさまざまな視点が大切ですが、その反面、調整やコミュニケーションに工夫が求められます。関係者との対話を重ねていく中で、常に自分の意見をしっかり伝えていた佐藤さん。相手がどんなに経験豊富であろうと、対話を通じて自らも学び続ける姿勢を崩しませんでした。この膨大な過程があるからこそ、出来上がるものの深みや価値が増していくのだと実感しました。

「これだ!」と思える木育に出会ったきっかけ

インターン期間中は、トドマツの伐採を間近で見せてもらう機会もありました。

佐藤さんは木育を実践する上で、森や林業の知識・技術を学び続けています。木育に目覚めたきっかけは大学時代の経験にありました。ゼミの先生が開催している、おやこ木工教室の補助で子どもたちが楽しそうに木に触れ合っている様子や、評価を気にせず取り組めるところに惹かれ、「これだ!と確信できたそうです。

他人に言われたからではなく、自ら「中途半端な知識では関われない」と思ったことから、伐採の知識や技術まで習得。「これだ!」と思える何かに出会えたらここまでできるのか、強いよなと感じました。

取材をしていた時点で、私自身はまだそのようなものは見つからないまま。「これだ!」というものが必要だよなとも思っていましたが、上川町で活躍する人たちと話す中で、必ずしもそれだけが正解ではないとも分かりました。「最初はそれほど思い入れはなくても、やり続けているといつの間にか夢中になっていた」という方もいました。私はリスクや終着点を考えてしまってピンとくるものが見つからずにいるのであって、それはそれで良いのではないかと感じました。大事なのは、やっていることややるべきことを楽しむか否かなのかもしれないなと。

一方で、「これだ!」に出会うきっかけは思わぬところにあるかもしれない、ということも知りました。佐藤さんはゼミで木育に触れたことがきっかけですし、「1年前は上川でお店をやっているとは思ってもみなかった」と話す移住者もいました。かく言う私も高校の修学旅行で北海道を訪れ、その1年後に進学で再び北海道に渡ってます。ある出来事をきっかけと捉えるかどうかは、自分次第なのだろうと思います。

協力隊という仕事に「どこまで成長できるのか」

佐藤さんは大学在学中に保育士・幼稚園教諭の資格を取りました。卒業後はそのまま保育の道に進むか、それとも新卒で地域おこし協力隊になるのか。2つの道がありました。一般的には前者を選ぶ人が大半でしょうが、佐藤さんは協力隊を選びました。

その基準とはどんなものだったのでしょうか? 佐藤さん曰く、「満たされているかではなく、ワクワクするかどうか」。行き着く先が分からない、どこまで自分が成長できるのだろうとワクワクしたのが協力隊だったということです。他者がどう思うかは、判断基準に含まれていません。他者の視点が入っていたらここまで大胆に動けないであろうし、頑固なまでに自分の意志を貫き通せないのでしょう。

私は大学生活にも慣れ、何となく変化を求めていました。そして「これをしたい!」という明確な目標や、将来の方向性が見えないという不安も感じていました。そのためには新しい人との出会いが必要で、小さな町で暮らす皆さんと交流すると新しい価値観をもたらしてくれるのでは。そう思い、上川町に飛び込みました。

ここで2週間暮らして思ったのは、それぞれの人生の偶然が重なってこの町はできているなということです。それぞれの人がしたいこと、やっていたらこれしかないと思えたものの積み重ねの先に、今の生活や人との繋がりがあるのでしょう。

その繋がりは都市では見えにくいけれど、人口3000人という小さな町ではそれが何となく見えてくる。それが上川という町なのだと思います。

上川町地域おこし協力隊応募はこちらから!

お気軽にお問い合わせください!